前言:

近年陸續(xù)爆發(fā)美中貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情,改變了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈思維。以往所奉行的[全球化、專業(yè)分工]式微,大國政府將半導(dǎo)體視為產(chǎn)業(yè)的重中之重,紛紛端出優(yōu)渥的補助方案延攬世界上頂尖半導(dǎo)體大廠赴當(dāng)?shù)赝顿Y。

從崛起到衰落,再到重新發(fā)力,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在新加坡的戰(zhàn)略規(guī)劃下煥發(fā)第二春。

對外商和外資的大力吸引

上世紀(jì)60年代,恰逢世界電子行業(yè)大發(fā)展,美國、歐洲和日本的電子產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。

新加坡當(dāng)局抓住機會,通過提供多樣的優(yōu)惠政策,說服了一批世界知名的電子企業(yè)落戶新加坡,為新加坡電子行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

新加坡與全球80多個國家/地區(qū)擁有廣泛的雙重征稅協(xié)定(DTA)網(wǎng)絡(luò),主要好處是:避免雙重征稅;較低的預(yù)扣稅;稅收優(yōu)惠制度。

所有這些都在最大限度地減少控股公司結(jié)構(gòu)的稅收負(fù)擔(dān)方面發(fā)揮著重要作用。

新加坡的監(jiān)管框架為外國投資者提供了一個公平競爭的環(huán)境,沒有外國所有權(quán)限制,也沒有外匯管制。

1968年,新加坡就開始涉足半導(dǎo)體行業(yè),當(dāng)時國家半導(dǎo)體成立了一家組裝和測試工廠,并于1986年成為全球第二個進(jìn)入半導(dǎo)體代工行業(yè)的國家。

在1969年,德州儀器就在新加坡建立了工廠。

1987年,新加坡的特許半導(dǎo)體正式成立,其目的是幫助新加坡成為半導(dǎo)體和計算機部件的全球制造中心。

特許半導(dǎo)體在新加坡?lián)碛?座晶圓廠,包括2005年落成的300mm晶圓產(chǎn)線,其他都是200mm晶圓產(chǎn)線。

在此期間,英飛凌、美光、HP、ST等大廠也紛紛前來新加坡建廠。

除了IC晶圓廠之外,還有多達(dá)15家以上的國際IC公司,包括 TI、NEC、Hitachi、AT&T、AMD、Harris、HP等,從1960年代開始在新加坡就設(shè)有封裝工廠。

慷慨和長遠(yuǎn)的政府投資

1990年代,除特許半導(dǎo)體、UTAC之外,新加坡的半導(dǎo)體企業(yè)絕大多數(shù)是外資公司,這些企業(yè)將芯片設(shè)計、制造、封測等相關(guān)技術(shù)引入新加坡。

為了推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化,1991年新加坡成立微電子研究所IME,通過承接政府以及國內(nèi)外企業(yè)的項目,提升新加坡本國的半導(dǎo)體設(shè)計生產(chǎn)能力。

為了支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),新加坡政府還在1990年代末建立起擁有20億新元的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

2010年的數(shù)據(jù)顯示,半導(dǎo)體已成為新加坡重要的支柱性產(chǎn)業(yè),占電子制造業(yè)58%的份額;

同時,新加坡半導(dǎo)體的產(chǎn)能在全球的比重已從2001年的6.3%上升至2009年11.2%,成為僅次于中國臺灣的亞洲半導(dǎo)體生產(chǎn)中心。

由此讓新加坡成為了全球半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。

2020年12月,新加坡公布了其國立研究基金會[研究、創(chuàng)新與企業(yè)2025計劃]。

該計劃的目標(biāo)是在2021-2025年間,新加坡政府將維持對研究、創(chuàng)新和企業(yè)的投資占該國GDP的比例為1%,即大約250億美元。

具體到半導(dǎo)體方面,例如新加坡的公共研究機構(gòu)將加強他們在像微機電系統(tǒng)這樣的技術(shù)方面的能力;

以支持電子行業(yè)抓住新的增長機會,例如在自動駕駛汽車和醫(yī)療保健可穿戴設(shè)備方面。

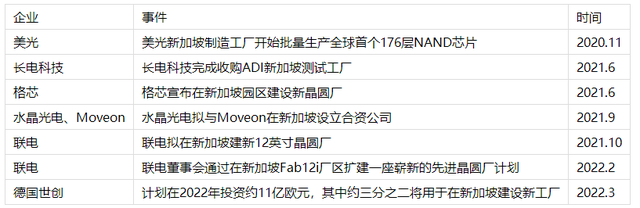

近年來,貿(mào)易制裁和頻發(fā)的黑天鵝事件,給原本穩(wěn)固的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新的波動,推動新加坡再次重拾半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

從2021年起,就有數(shù)家半導(dǎo)體企業(yè)在新加坡設(shè)立了半導(dǎo)體工廠。

美國半導(dǎo)體制造商Global Foundries于2021年6月宣布計劃投資40億美元在新加坡新建一家半導(dǎo)體工廠。

德國制造商Siltronic同樣在2021年10月破土動工,新的晶圓制造廠為其在新加坡的業(yè)務(wù)注入了22億美元。

法國的Soitec等其他行業(yè)參與者也擴(kuò)大了在新加坡的業(yè)務(wù),該公司投資3.26億美元,計劃到2026年,每年生產(chǎn)100萬片晶圓。

而2022年的4月,全球汽車芯片巨頭安森美Onsemi,將自己在上海部分的全球配送業(yè)務(wù)遷至新加坡。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體行業(yè)的重要影響

長期以來,新加坡堅持制造業(yè)比例不低于25%的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),所以造就了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的輝煌。

這些年來,由于半導(dǎo)體競爭的加劇,利潤的下滑,新加坡開始大力提升戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè)比例。

比如IT和金融,對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視和支持力度大不如前,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例逐漸下滑。

直到2014年,新加坡電子行業(yè)產(chǎn)值再次達(dá)到840億新元,不過這一次在整體制造業(yè)中的比重僅為28.96%。

此后數(shù)年,聯(lián)發(fā)科、銳迪科、恩智浦、美光、英飛凌等外資陸續(xù)加注,星朋金光、UTAC等本土企業(yè)相繼賣身、撤離。

2020年,行業(yè)產(chǎn)值比重提升至46.3%。在短短幾年時間里,新加坡半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)了顯著增長。

結(jié)尾:

整體來看,新加坡?lián)碛姓畏€(wěn)定、人才素質(zhì)佳、政府效率高等優(yōu)勢,并具備水電等完善的基礎(chǔ)建設(shè),因此吸引不少半導(dǎo)體大廠在當(dāng)?shù)財U(kuò)大布局投資。

值得注意的是,半導(dǎo)體新廠在未來幾年會在全球遍地開花,須留意產(chǎn)能過剩疑慮、成本增加所帶來的挑戰(zhàn)。

部分資料參考:愛集微APP:《新加坡,城市之國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因何興旺?》,半導(dǎo)體行業(yè)觀察:《起底新加坡半導(dǎo)體》