張志勇這兩三年里明顯比過去忙碌了。他是一家專注半導體行業的獵頭公司創始人兼總經理。2015年,他成立脈圖,前兩年,這個小公司有業務,但生意談不上多好。

變化發生在2018年,越來越多企業通過脈圖希望找到合適的人才。半導體行業的薪酬水漲船高,張志勇觀察,薪資較2015年之前上漲了將近20%。高端人才成為市場的“香餑餑”,為迅速增加公司人才的儲備,企業面向高校招收畢業生。

畢業生進入企業,往往需要三個月到半年的培訓期,初創企業往往沒有足夠的資源和時間做這件事,他們需求是,如何能讓畢業生快速適應企業要求。中國芯片人才斷層問題已經十分明顯,目前的情況是,人才跟不上產業跑步快進的節奏。

最近新成立的南京集成電路大學是這個市場需求下的產物。這個“大學”在成立之初讓很多人看不懂,當時外界慣性認為,這應該是一所“全日制大學”。

在江北新區人力資源產業園,“南京集成電路大學”的名字已經高高掛起 《財經》記者陳伊凡|攝

10月22日,《財經》記者在南京江北新區人力資源產業園見證了這所“大學”的揭牌儀式。

《財經》記者實地探訪發現,這所大學從承辦單位、招生、定位等方面,都不是一座全日制大學,其實質更像是一個由政府部門主辦的高級職前培訓機構,主要對學生進行實踐能力的培養。官方定義為銜接高校和企業的產教融合平臺。

大學的承辦機構不是一般意義上的部委、省、市,而是江北新區管委會。學校不參與統招,生源主要來自集成電路相關比賽、高校大三、大四或研究生階段的學生;師資來源為企業的資深工程師、技術總監、國內外行業專家和具有較高學術水平的高校老師;與傳統大學頒發畢業證書和學位證書不同,這所學校頒發結業證書,分五個星級,以企業的認可作為結業標準。至于學校的課程設置、培養方案、未來的經費投入等,目前未有明確方案。

外界的質疑集中在三點:首先,集成電路大學培養的人才是否是該行業缺口的關鍵?其次,作為行業跑步前進中的產物,看起來是“近水”,解決的是“近火”,能不能在實際運行過程中起到期待中的作用?第三,中國集成電路行業人才短缺的問題鏈又是什么?

01

產業擴張,人才斷層

芯片產業的跑步擴張,導致人才需求的供不應求。

根據中國半導體行業協會集成電路設計分會發布的《2018年中國設計業總體發展情況報告》,2018年全國共有約1698家集成電路設計企業,比2017年的1380家多了318家,數量增長了23%。另外根據芯片產業第三方市場研究機構芯謀研究院預測,2020年底,中國大陸的芯片設計企業將突破3000家。

數據來源: 中國半導體行業協會集成電路設計分會

除了設計行業,集成電路相關企業整體數量增加迅速。根據企業信息查詢平臺天眼查的數據,2019年中國新增集成電路相關企業超過5.3萬家,增速高達33.09%,是歷史上相關企業增量最多的一年。

中國電子信息產業發展研究院編制的《中國集成電路產業人才白皮書(2019—2020年版)》顯示,中國半導體產業2019年就業人數在51.2萬人左右,同比增長11%,半導體全行業平均薪酬同比提升4.75%。到2022年,中國集成電路專業人才缺口將近25萬,而且存在結構性失衡問題。

需求增長,但供給乏力,是目前集成電路行業人才的現狀。智聯招聘高級副總裁李強9月在2020第三屆半導體才智大會上提供了一組數據:2020年二季度,全行業招聘需求低于去年同期的背景下,集成電路產業人才需求則逆勢增漲53.37%,求職者同比增加21.67%,供給增速卻低于全國平均水平。

如果進一步研究這25萬人才缺口的分類,可以發現最缺的是能夠進行架構設計、統籌項目落地的高端人才以及攻關核心技術的研發人員。

在脈圖上招聘人才的企業中,大多需求以高端人才為主。“企業希望人過來就能直接負責項目落地。”張志勇對《財經》記者說。

一位在中國從事半導體投資的投資人說,企業急需可以從系統、應用的角度整體統籌的技術人員。但現實是,這類人往往需要在行業有10年-20年的沉淀,并一直身處技術的一線。

另一類是具體方向上的技術專家。中國芯片行業資訊服務類媒體集微網負責招聘的陳磊告訴《財經》記者,他們今年年初開始設立芯片行業人才招聘業務,發現不論是社會招聘還是校園招聘,對于人才的總體需求是很高的。從平臺上線以來,入駐企業有200多家,發布的職位有1600個,從初級職位到高級職位的都有。但需求最多的,也最難找的,是某個具體方向上的領軍人士。

集成電路產業鏈條包括設計、驗證、制造和封裝。在這四大環節中,除了封測環節中國與國際水平相差最小,設計、驗證、制造的環節,與國際上仍存在較大差距,其中,制造環節最為薄弱,設備、材料都是“卡脖子”的技術。驗證環節,掌握集成電路產業發展命門的EDA工具,市場則主要被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics三家美國企業壟斷,占據國內市場中的EDA銷售額的95%以上。

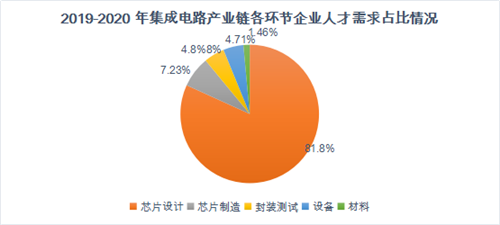

數據來源:《中國集成電路產業人才白皮書(2019-2020年版)》

根據《中國集成電路產業人才白皮書(2019-2020 年版)》,集成電路產業鏈各環節中,芯片設計的人才需求最多,為81.8%,其次是芯片制造,為7.23%。

中國集成電路產業“起了大早,卻趕了晚集”,90年代初從微電子系畢業的學生用“畢業即失業”形容當時的情況。他們中大多數人選擇去了英特爾、博通、高通、特許半導體、三星等這樣的外企。中國芯片產業長期處于一個尷尬的狀態——自身沒有人才積累,在高端人才上只能通過引進的方式。如中芯國際從臺積電找來梁孟松團隊,推進先進工藝的研發,長江存儲也找來了有40多年半導體行業經驗的“臺灣DRAM之父”高啟全。

高校的人才培養措施對應了這一市場需求,這個做法是對高端人才的儲備。今年7月31日,國務院學位委員會會議投票通過了集成電路專業將作為一級學科,從電子科學與技術一級學科中獨立出來。

9月24日,清華大學集成電路科學與工程一級學科博士碩士學位授權點也通過了專家論證。10月8日,北京大學召開新增集成電路科學與工程一級學科專家論證會,專家通過了增設集成電路科學與工程一級學科博士碩士學位授權點。這將意味著,一級學科確認后,二級學科的設置將會有更大空間,交叉學科的設計能夠更加合理。

任何一個行業的高端領軍型人才都是珍貴的,不僅僅是芯片產業,他們需要經過系統的基礎學習,并在行業里摸爬滾打十幾年,這樣的人才,斷層是必然的,也難以在短時間內系統解決。

02

芯片大學模式的機會

高端人才的供給問題短時間內難以通過培訓解決,培訓機構解決的更多是面向產業低梯隊人才的供給問題,這是芯片大學的機會。這部分人不需要多年的經驗,本科生畢業之后經過培訓也可以勝任,但前提是相關專業的畢業生都愿意到集成電路行業來。

李強曾在演講中提到,目前集成電路行業年輕化、活力化趨勢逐漸顯現,應屆生求職者占比較去年同期擴張5.6%,遠高于其他工作經驗求職者。這部分求職者的問題在于,高校的教育與企業的工程化實踐之間存在脫節,畢業生剛進企業后往往需要有三個月到半年的培訓期。初創企業沒有足夠的資源和能力提供這樣的培訓。

林新華是一家集成電路培訓機構的創始人,做這行已經是第11年。他出現在10月22日的芯片大學的揭牌儀式上,希望看看有什么機會。在林新華的機構進行培訓的學生,大多是本科生。他們通過三個月到半年的培訓,進入企業從事研發類的工程師崗位,好一些的能進入海康威視、大華這樣的企業。

林新華說,培訓機構在近兩年增多的原因是,由于高端人才數量有限,企業降低了一些崗位的學歷要求,他們發現一些崗位本科生經過培訓也可以做。在他剛做培訓的時候,整個南京幾乎就他一家。

生源和課程設置是林新華在做培訓時遇到的兩個難點。畢業生往往不愿意到集成電路行業來,更不用說為了進入這個行業,專門花一筆費用培訓自己。因為產品周期長、晉升路徑長,去類似互聯網、金融這樣的高薪行業是一條性價比更高的路。課程設置上,目前大多數民間培訓機構的課程多以芯片應用為主,甚至很少有培訓機構開設完整的芯片設計課程。因為前者市場最大,企業多,學習起來門檻也更低。

南京集成電路大學的野心更大。南京集成電路產業服務中心副總經理、南京集成電路產業聯盟秘書長李輝告訴《財經》記者,為了增加學生的實踐能力,南京集成電路大學會設置專門課程,要求學生從設計開始到流片、驗證,從頭開始做一枚芯片。

大學將設立28nm的流片機會供學生嘗試,這個費用目前由政府承擔。外界的擔憂是,這是一筆不小的費用,長期由政府承擔的做法是否可持續。如果采取有償培訓的形式,學生愿不愿意支付?

目前,芯片設計類培訓課程的費用大概在15000-20000元左右,如果加上流片服務,費用會增多,一次28nm的流片在600萬人民幣。但南京集成電路大學的主辦方目前并未給出明確方案。李輝判斷,這所IC大學的經費,除了政府的投入,還應該發揮高校、企業的積極性,因為可以共贏,所以應該多方投入。若是如此,顯然需要協調各方利益,高校和企業首先需要認可這個平臺的價值。

《財經》記者得到的最新消息是,關于這所大學的課程設置、培養計劃等仍在計劃中。經費問題、課程設置、包括如何吸引各方師資到這個平臺來,將是集成電路大學的現實挑戰。

一些企業通過與高校合作來完成這部分人才的培養。一位國內EDA企業副總裁告訴《財經》記者,他們的方式是企業與高校合作課題。學生在老師的手下進行一兩年的訓練,比如他們和高校一起做軟件開發,之前高校為了適應互聯網行業發展,學生學的都是類似Java這一類的計算機語言。他們可以在高校推廣面向EDA的軟件開發平臺,到公司以后,學生很容易就銜接過來了。

03

“雞生蛋、蛋生雞”的問題鏈

“到底是人才不夠,還是培養出的人才沒派上用場?”有豐富技術商業化經驗的郭朝暉在了解到這則大學成立消息時,直接拋出了這個問題。郭朝暉曾是寶鋼研究院的首席研究員。

郭朝暉對《財經》記者說,人才的需求來源是企業,企業在市場上首先要掙到錢,才會拿出更多資金招攬人才,如果企業本身在市場上掙錢困難,人才不愿留下來,人才缺乏的現象又拖慢產業發展。

上述EDA企業副總裁告訴《財經》記者,他們曾經做過測算,每年大約有20萬集成電路領域培養的專業碩士、博士,但從事集成電路行業的人才不到4萬。也就是說,只有大約20%的人愿意從事集成電路行業。

《中國集成電路產業人才白皮書(2018-2019年版)》數據顯示,2018年中國高校畢業生為820萬人,集成電路相關專業的畢業生總數約為19.9萬人,其中有3.8萬集成電路相關專業的畢業生進入了本行業,即有19%的集成電路相關專業畢業生進入集成電路行業。

上述半導體行業投資人認為,解決人才問題的關鍵在于產業的發展。美國甚至并沒有專門的電子系,人才的培養更多在企業中完成。美國的半導體產業有將近60年的發展歷史,擁有英特爾、TI、博通、高通等這樣的大企業。

對于注重經驗的集成電路行業,學徒式的“傳幫帶”是企業中很普遍的現象。師傅們往往是在一線技術崗位有幾十年經驗的工程師。上述投資人在26歲時從美國大學研究生畢業,進入貝爾實驗室。公司給他安排了一個44歲的導師,這位導師在一線工作了20多年。“如果一個喜歡設計的新人進入公司,能得到空間和平臺去花30年只做這一件事,和導師一起技術上做到極致,這是很有吸引力的。”

但中國芯片產業的現實問題是,企業的成立歷史不長,無法提供這樣的空間。

兆易創新(SH:603986)成立于2005年,華為海思成立于2004年,韋爾半導體(SH:603501)則是2007年成立。另外,愿意長期在一線技術崗位沉淀的人并不多,三十歲以上的人更愿意進入管理崗位。

張志勇觀察,與許多互聯網企業中出現的“35歲退休”現象不同,在半導體行業,反而是35歲的半導體工程師在招聘市場上最為吃香,而這部分人的薪酬也最高。

數據來源:《中國集成電路產業人才白皮書(2018-2019年版)》

根據《中國集成電路產業人才白皮書(2018-2019年版)》,在集成電路產業鏈各環節上,對人才工作年限要求在1年以下的企業只有少數;大部分的工作年限要求集中在1-5年;在要求人才工作年限10年以上的,以芯片制造行業最多。

如果一個公司里很少有經驗豐富的資深技術人才,就難以對新人形成“傳幫帶”的培養,產業發展不成熟,看不到好的職業前景,新人便不愿留在這個行業,或者干幾年之后跳槽到互聯網或金融行業。

上述國內EDA企業副總裁就告訴《財經》記者,他們的新人來源主要是成都電子科技大學、西安電子科技大學等二線學校,基本招不到清北畢業生。另一個科創板上市的AI芯片公司員工透露,曾經他們到清華大學招聘宣講,聽者寥寥。他的觀點是,如果產業發展不起來,對人才沒有吸引力,即使成立十所芯片大學也無濟于事。

張志勇告訴《財經》記者,許多人擔憂這個行業的前景,這場因為政策原因引發的集成電路行業大發展會不會有一天突然衰退。不確定性也是許多人不愿意留在這個行業的原因。

不過,上述投資人也提到,科創板的設立有助于中國集成電路的發展。很多企業在招人時,會告訴求職者企業已經準備上市,承諾期權,這對求職者來說,也提供了一個較好的職業發展路徑。

逐漸發展起來的中國半導體頭部企業也為這個行業提供了人才,帶動行業的發展。一位AI芯片初創企業高管向《財經》記者說起近期招聘的情況,他們面試的研發人員中,有幾名是從華為海思出來的,這部分人在技術和經驗上都有突出表現。

芯片大學的模式能夠解決的是集成電路低端人才的供給,減輕初創企業在新人培訓上的壓力,但它解決的是局部問題。