篳路藍縷,以啟山林。

這是新中國成立以來的真實寫照,也是中國半導體一路走來的心路歷程。

近年來,中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不可謂不艱辛。外有技術(shù)封鎖,內(nèi)有芯片造假。對中國經(jīng)濟以及中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,都造成了極大的影響。

饒是如此,只要有點點星火,稍有風吹,便能成燎原之勢。

這與國內(nèi)大大小小的半導體企業(yè)的艱苦前行無法分割。他們聚似一團火,散是滿天星。以自己的力量,為國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)光發(fā)熱。

正值國慶,半導體行業(yè)觀察以一場精彩的國產(chǎn)半導體實力大閱兵為禮,獻給所有為產(chǎn)業(yè)奉獻青春的半導體人。

發(fā)展

在這次閱兵禮上,封測、設(shè)計、制造業(yè)三路并進,組成氣勢極為磅礴的徒步方陣,向世人展示了中國的半導體能力。

第一方陣:設(shè)計

首先,迎面走來的是IC設(shè)計方陣,他們舉著各種公司的LOGO,邁著整齊的步伐。

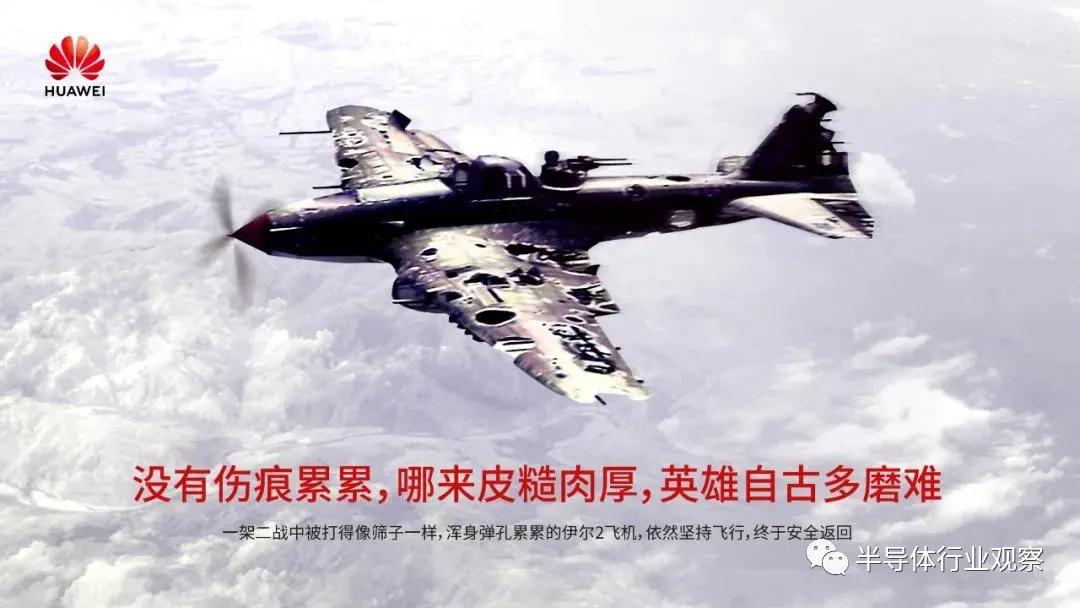

華為代表隊一馬當先,氣勢逼人,標語也很逼人——“沒有傷痕累累,哪來的皮糙肉厚”。好一番錚錚鐵骨!正如華為技術(shù)有限公司總裁任正非說,現(xiàn)在的華為就像一架被打爛了的飛機,消費者業(yè)務的油箱已經(jīng)千瘡百孔,要經(jīng)過不斷的資金投入和技術(shù)積累,華為才有能力應對外來挑戰(zhàn)。

華為海思半導體創(chuàng)立于2004年,前身是創(chuàng)立于1991年的華為集成電路設(shè)計中心,其研發(fā)的產(chǎn)品覆蓋了移動設(shè)備、無線網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)和數(shù)字媒體等多個領(lǐng)域,其中視頻監(jiān)控的相關(guān)芯片在國內(nèi)更是擁有絕對領(lǐng)先的市場地位。另外,該公司近年來在移動處理器上的發(fā)力,目前,根據(jù)Counterpiont的最新數(shù)據(jù)顯示,在移動處理器領(lǐng)域,海思半導體已經(jīng)是世界第三大公司,公司已連續(xù)多年穩(wěn)坐中國IC設(shè)計領(lǐng)頭羊的位置。

見微知著,不難發(fā)現(xiàn),近年來,國內(nèi)IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)正在不斷加速發(fā)展進程。

根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年中國集成電路設(shè)計企業(yè)達1780家,比2018年又增加了82家。IC設(shè)計銷售收入預計超3084.9億元,在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入占比首次超過10%。

分類型來看,CPU方面,我國從“十五”開始,國產(chǎn)CPU自主性的問題再度提上議程,產(chǎn)業(yè)政策就不斷加碼。在經(jīng)歷數(shù)十年的艱辛探索后,目前,國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模,涌現(xiàn)出一批領(lǐng)軍企業(yè)。國產(chǎn)廠商已經(jīng)涉足了ARM、MIPS甚至X86等多種指令集架構(gòu),不論自研還是授權(quán)都已經(jīng)有所成就。

國內(nèi)天津飛騰、申威、龍芯、兆芯、華為海思等公司均有產(chǎn)品推出,且近年來產(chǎn)品性能提升明顯。比如在高性能計算方面,天津飛騰、申威等處理器產(chǎn)品已經(jīng)在E級(每秒百億億次)超算原型機上得到應用;在服務器方面,飛騰、龍芯、華為海思均有新品發(fā)布,其中飛騰2000+/64核產(chǎn)品性能已經(jīng)與英特爾主流E5部分產(chǎn)品性能相當。移動CPU方面,華為海思是最具國際競爭力的中國大廠。CPU國產(chǎn)化大潮起,群雄正逐鹿中原。

GPU方面,我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢,一部分原因在于GPU的確存在著技術(shù)壁壘,而且這一技術(shù)壁壘短期內(nèi)無法跨越。Moor Insights & Strategy首席分析師莫海德曾表示:“相比CPU,開發(fā)GPU要更加困難,而GPU設(shè)計師、工程師和驅(qū)動程序的作者都要更少。”

國內(nèi)目前也有一些自主研發(fā)GPU的公司,景嘉微、長沙韶光這兩家公司剛剛轉(zhuǎn)向民用市場,景嘉微是目前國內(nèi)唯一一家自主研發(fā)GPU并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地的公司,產(chǎn)品主要包括圖形顯控、小型專用化雷達和芯片等。

MCU方面,總體來看,不論是市場份額還是技術(shù)先進性,都無法和國外企業(yè)相比。國內(nèi)MCU應用領(lǐng)域多集中在低端電子產(chǎn)品,中高端電子產(chǎn)品市場還在外企手里。隨著物聯(lián)網(wǎng)興起,電子產(chǎn)品智能化需求越來越多,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級已經(jīng)迫在眉睫,催生了不少MCU企業(yè)。

其中有兆易創(chuàng)新,中穎電子,北京君正,深圳中微半導體,華大半導體,靈動微電子,極海半導體,東軟載波,上海貝嶺,復旦微電子、航順芯片等企業(yè)(非全部企業(yè))。

作為國內(nèi)第一批上市的MCU公司,中穎電子的MCU產(chǎn)品廣泛應用在家電和儀器儀表等領(lǐng)域。兆易創(chuàng)新是本土最大的32位通用MCU廠商,已于2020年初開始進入光通信領(lǐng)域,針對光模塊應用已經(jīng)推出了GD32E232系列MCU。

FPGA芯片是中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈中非常薄弱的一環(huán),相關(guān)資料指出,國產(chǎn)FPGA企業(yè)產(chǎn)品由于在技術(shù)、資金、人才上的壁壘及FPGA量產(chǎn)上暫時落后,目前在中國FPGA市場占比約僅為4%。極低的市占率意味著巨大的市場潛力,為爭取更大的市場份額,近年來國產(chǎn)FPGA企業(yè)在技術(shù)上追趕進度較快。

比較領(lǐng)先的企業(yè)主要有紫光同創(chuàng)、京微齊力、高云半導體、上海安路、上海復旦微電子等企業(yè)。目前,國內(nèi)方面大部分企業(yè)已開始了28nm的研發(fā),紫光同創(chuàng)是國內(nèi)第一家推出28nm FPGA芯片的廠商,安路和高云的28nm FPGA也都在研發(fā)中,預計2020年均會發(fā)布樣品,上海復旦微電子也推出了28nm工藝億門級FPGA系列產(chǎn)品,京微齊力預計2021年推出22nm系列產(chǎn)品。隨著國內(nèi)FPGA廠商全面進入28nm千萬門級產(chǎn)品的研發(fā),意味著中國FPGA廠商已經(jīng)開始真正進入與先進廠商的直面競爭階段。

存儲器方面,隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、邊緣計算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展,推動了數(shù)據(jù)的爆發(fā)式的增長。而如此巨量的數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,也直接推動了以DRAM和NAND Flash為代表的存儲芯片產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展。不過,在過去多年來,存儲芯片市場一直被國外廠商所占據(jù)。所幸的是,隨著國產(chǎn)存儲廠商相繼量產(chǎn),國外廠商對于存儲芯片的壟斷開始被打破。

兆易創(chuàng)新加大在存儲器方面的布局,業(yè)務涵蓋NOR Flash、NAND Flash、MCU、指紋識別等芯片關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。兆易創(chuàng)新在2020年半年報中指出,在NAND Flash產(chǎn)品上,24nm制程產(chǎn)品持續(xù)推進,公司將完善中小容量NAND Flash產(chǎn)品系列。

東芯半導體聚焦中小容量通用型存儲芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司可以同時提供 NAND、NOR、DRAM等存儲芯片完整解決方案。

值得注意的是,在存儲領(lǐng)域,多是IDM(Integrated Device Manufacturing,國際整合元件制造商)廠商,如長江存儲,以及合肥長鑫。

長江存儲在NAND Flash領(lǐng)域已實現(xiàn)突破,今年4月份發(fā)布全球首款128層QLC存儲芯片后,預計將于今年年底實現(xiàn)量產(chǎn)。長鑫存儲目前量產(chǎn)的主要是19nm工藝的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片,預計將在2021年推出17nm工藝DRAM芯片。

在最新興的AI芯片行業(yè),市場正在快速增長,目前,部分AI產(chǎn)品已經(jīng)可以落地且持續(xù)優(yōu)化中,算法逐漸趨向穩(wěn)定。對于我國而言,自2014年AI芯片創(chuàng)業(yè)潮以來,國內(nèi)AI芯片企已超過數(shù)百家。

公開宣布推出AI芯片產(chǎn)品的企業(yè)包括傳統(tǒng)芯片廠商華為海思、紫光展銳、瑞芯微等,也有憑借自己在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域深厚實力進軍AI芯片的科技巨頭百度、阿里巴巴,還有諸如寒武紀、地平線、云天勵飛等大批專注AI芯片細分領(lǐng)域“后起之秀”。光是在2019年,就有阿里巴巴、百度、寒武紀、黑芝麻、地平線等多家廠商推出了性能領(lǐng)先的AI芯片產(chǎn)品,覆蓋圖像識別、智慧城市、云計算、自動駕駛等多個領(lǐng)域。

對于中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)來說,從細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破似乎成為可行之道。

例如匯頂科技,2017年,匯頂科技在指紋識別芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了對瑞典FPC的超越,是我國設(shè)計芯片在消費電子細分領(lǐng)域少有的全球第一。匯頂科技目前已經(jīng)成為中國電容屏觸控芯片、指紋識別芯片和固定電話芯片三大市場的主要市場占領(lǐng)者。

韋爾股份在2019年完成對北京豪威(北京豪威是全球前三大圖像傳感器供貨商)及思比科的收購后,表現(xiàn)也十分亮眼。其主營業(yè)務實現(xiàn)了在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域的布局。靠“買買買”實現(xiàn)盈利能力和估值雙增,韋爾股份成為市值超千億的半導體上市公司之一。而在收購之前,韋爾股份在本質(zhì)上還是個貿(mào)易中間商,不是半導體設(shè)計企業(yè),收購使得韋爾股份實現(xiàn)了真正的轉(zhuǎn)型。

紫光展銳是我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè),在4G時代低調(diào)的紫光展銳進入5G時代后,加快了進度,在2019年初5G尚未商用時就發(fā)布了自研5G基帶春藤V510,并在今年初發(fā)布了首款5G SoC——虎賁T7510,采用臺積電先進的6nm EUV工藝。縱觀全球5G芯片市場,唯有5家:華為海思、紫光展銳、三星、高通、聯(lián)發(fā)科可以提供5G基帶芯片。紫光展銳顯然已經(jīng)走進了5G時代的前列。

當然還有很多公司,篇幅有限無法計入。他們披星趕月,遇強更強,不斷不破。從各自的領(lǐng)域著手,實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,也為中國半導體產(chǎn)業(yè)注入了強大能量。

第二方陣:封測

再看向封測方陣,真是好不威武!封測領(lǐng)域可以說是我國目前集成電路產(chǎn)業(yè)中最強的一環(huán)。眾多國產(chǎn)封測廠家不僅已經(jīng)在體量上形成了規(guī)模效應,而且在戰(zhàn)略上以長電科技為首已經(jīng)融入了國家隊,組成了兵團作戰(zhàn)體系。

目前,中國大陸與中國臺灣、以及美國在全球封測市場中三足鼎立,2019年所占據(jù)的市場份額已達到28.1%。根據(jù)中國半導體協(xié)會統(tǒng)計,大陸封測企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了120家。

在眾多封測企業(yè)中,長電科技、通富微電以及華天科技“三巨頭”表現(xiàn)較為優(yōu)秀,全球前十大封測廠商中,長電科技、通富微電和天水華天分列第三、第六和第七,他們走在方陣的最前列。

依靠發(fā)起多起國際并購,大陸封測廠商取得了長足的發(fā)展。2014年11月,華天科技以4200萬美元收購美國 Flip Chip International,LLC 公司及其子公司 100%的股權(quán),提高了公司在晶圓級集成電 路封裝及 FC 集成電路封裝的技術(shù)水平。

2015年1月,長電科技在國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金的支持下,斥資7.8 億美元收購全球排名第四的新加坡封測廠星科金朋,獲得了其先進封裝技術(shù)以及歐美客戶資源,長電科技市場份額躍居全球第三。

2015年10月,通富微電與AMD簽訂股權(quán)購買協(xié)議,出資 3.7 億美元收購超威半導體技術(shù)(中國)有限公司和 Advanced Micro Devices Export Sdn.Bhd. 各85%的股權(quán)。收購完成后,通富微電作為控股股東與AMD共同成立集成電路封測合資企業(yè)。

2017年到 2018年,蘇州固锝分兩次完成了對馬來西亞封測廠商 AICS公司100%股權(quán)的收購。

2018年9月,華天科技宣布要約收購馬來西亞主板上市的半導體封測供應商UNISEMUnisem75.72%股權(quán),合計要約對價達到29.92億元。2018年11月,通富微電宣布,擬不超過2205萬元收購馬來西亞封測廠FABTRONIC SDN BHD100%股份。

國內(nèi)封測廠商,依靠自己的“鈔”能力,進行強勢收購,在世界舞臺奪得了一席地位,為我們展示了一出精彩的方陣表演。

目前,國內(nèi)封測主要以傳統(tǒng)封裝產(chǎn)品為主,近年來通過并購快速積累了一定的先進封裝技術(shù),基本和海外廠商同步,但是整體先進封裝營收占總營收比例與中國臺灣和美國地區(qū)還存在一定的差距。

第三方陣:制造

在制造業(yè)方陣中,設(shè)備企業(yè)走在了前面,他們給自家機臺裝上了輪子,插上了旗幟,這些只能出現(xiàn)在潔凈室的設(shè)備,第一次在大眾面前展出,設(shè)備產(chǎn)業(yè)的人才們走出了虎虎生威的步子,只有設(shè)備起來了,我們半導體才有鋼鐵一般的扁桃體,這樣就不怕別人扼制咽喉。

近年來,我國半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)正在加速布局,緊鑼密鼓發(fā)展。在全國各地新建產(chǎn)線的推動下,2018年中國半導體設(shè)備需求激增,市場規(guī)模達128.2億美元,同比增長47.1%,是全球設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長速度的近5倍。

在新建晶圓廠中,半導體設(shè)備支出占八成左右。其中,晶圓制造設(shè)備在半導體設(shè)備中占比最大。芯片制造主要包括晶圓片生產(chǎn)、光照光刻、刻蝕與離子注束、沉積與拋光等步驟。

光刻機是晶圓制造最核心的設(shè)備,全球最大光刻機廠商ASML占據(jù)了八成以上的份額。國內(nèi)最好的上海微電子光刻機目前還停留在90納米量產(chǎn)水平。

但在檢測、清洗、硅片制備等領(lǐng)域,國產(chǎn)設(shè)備已具備一定替代實力。例如長川科技的檢測設(shè)備,晶盛機電的單晶爐,至純科技的高純工藝系統(tǒng)和清洗設(shè)備。

中微公司和北方華創(chuàng)是國產(chǎn)半導體設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)。中微公司被認為是2019年科創(chuàng)板最強芯片股,主要專注于研發(fā)等離子體刻蝕設(shè)備和MOCVD(化學氣相沉積)設(shè)備。中微已成功開發(fā)7納米介質(zhì)刻蝕機,是唯一打入臺積電7納米制程的國產(chǎn)設(shè)備商。

北方華創(chuàng)立足泛半導體產(chǎn)業(yè),聚焦集成電路、光伏、面板、LED等細分領(lǐng)域,半導體裝備包括刻蝕設(shè)備、沉積設(shè)備(PVD/CVD/ALD)、氧化爐和清洗設(shè)備等產(chǎn)品,是國內(nèi)主流半導體設(shè)備供應商。

受存儲器投資復蘇和在中國大陸新建及擴建工廠,國際半導體行業(yè)協(xié)會(SEMI)預計,2020年半導體制造設(shè)備的全球銷售額為588億美元,比2019年增長12%,中國大陸將成為半導體制造設(shè)備的最大市場。

晶圓代工企業(yè)不甘落后,以晶圓為盾,護住周身,為國產(chǎn)半導體堡壘再加防御。其中,中芯國際與華虹半導體并稱為中國晶圓代工雙雄。

中芯國際是中國大陸最大的晶圓代工廠,向全球客戶提供0.35微米到14納米工藝代工與技術(shù)服務。2019年第四季度中芯國際14納米正式出貨,開始正式貢獻營收,標志著中芯國際14納米工藝實現(xiàn)小批量生產(chǎn),8月11日,據(jù)財聯(lián)社消息,中芯國際在互動平臺表示,14納米已進入量產(chǎn)階段,良率穩(wěn)步爬升中。

華虹半導體是全球領(lǐng)先的特色工藝純晶圓代工企業(yè),實施“8吋+12吋”晶圓差異化技術(shù)的企業(yè)發(fā)展策略。2019年華虹半導體實現(xiàn)銷售收入9.33億美元,再創(chuàng)公司歷史營收新高,同比增長0.2%。

半導體材料方面是我們非常薄弱的環(huán)節(jié)。包括半導體制造材料和半導體封測材料,細分領(lǐng)域非常廣泛。國產(chǎn)的半導體材料目前大部分仍處于前期研發(fā)摸索階段,國內(nèi)12英寸主流產(chǎn)線上的半導體材料基本都需要進口,只有部分拋光液、靶材、電子氣體、少量濕化學品可以做到國產(chǎn)替代,而其中以安集科技的拋光液的國產(chǎn)化程度最高。國內(nèi)還有硅產(chǎn)業(yè)集團、中環(huán)股份硅片廠商,總體與先進廠商相比還有較大差距。

國內(nèi)半導體制造領(lǐng)域向來被認為是產(chǎn)業(yè)鏈中較薄弱的一環(huán),但隨著產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,在美國步步緊逼下,中國政策正在持續(xù)加持,要把美國卡脖子清單變科研任務清單。

9月4日,據(jù)彭博社援引知情人士的話稱,中國正在規(guī)劃制定一套全面的新政策,以發(fā)展本國的半導體產(chǎn)業(yè),應對美國政府的限制,而且賦予這項任務“如同當年制造原子彈一樣”的高度優(yōu)先權(quán)。

近日,中科院院長白春禮也在國新辦發(fā)布會上表示將集中力量、集中優(yōu)勢聚焦國家最關(guān)注的重大科技技術(shù),其中就包括了近期由于華為面臨的問題而廣受關(guān)注的光刻機,這意味著國家隊將出手幫助包括華為在內(nèi)的國內(nèi)芯片行業(yè)解決芯片制造難題。

多項政策,皆是對我國半導體制造產(chǎn)業(yè)的支持。在此良好機遇下,我國半導體制造廠商,定然會趁勢崛起乃至騰飛。

尾聲

我國集成電路發(fā)展至今,已獲得了不少成果。但在設(shè)計和制造領(lǐng)域與世界頂尖水平仍然存在差距。

在設(shè)計領(lǐng)域,國內(nèi)大批不同種類的芯片設(shè)計都還從來沒有設(shè)計出能占有不可忽視市場份額的產(chǎn)品。慶幸的是,在某些細分領(lǐng)域,已經(jīng)實現(xiàn)了一定突破。

在制造領(lǐng)域,國內(nèi)大陸代工廠與中國臺灣地區(qū)的臺積電仍存在較大差距;同時在設(shè)備方面,仍然有目前無法逾越的鴻溝 。

而在封測領(lǐng)域,我國企業(yè)技術(shù)水平和世界一流水平差距已逐漸縮小,目前,國內(nèi)封測體量已經(jīng)進入世界前三位,且發(fā)展速度顯著高于其他競爭對手。但需要注意的是,整體先進封裝營收占總營收比例與中國臺灣和美國地區(qū)還存在一定的差距。

富士康創(chuàng)始人郭臺銘曾說:“未來,越高端的半導體,越是一場‘權(quán)貴’的游戲。到那時你會看到,只有傾全國之力,將一個產(chǎn)業(yè)做到極致,全世界都無可替代的時候,你才能活得下來”。

如今,各地已具備良好的政策導向,中國半導體廠商需把握機會,星夜兼程,努力突破自我,成為行業(yè)領(lǐng)頭羊,才能長久立于世界舞臺。