4月20日,上海硅產業集團股份有限公司(以下簡稱“滬硅產業”)在上交所科創板成功上市,證券代碼“688126”,首日股價報收于10.91元/股,漲幅高達180.46%,總市值為271億元。

滬硅產業主要從事半導體硅片的研發、生產和銷售,是中國大陸規模巨大的半導體硅片制造企業之一,是中國大陸率先實現300mm半導體硅片規模化銷售的企業。一舉打破了我國300mm半導體硅片國產化率幾乎為0%的局面,推進了我國半導體關鍵材料生產技術“自主可控”的進程。

“中國第一大硅晶圓廠”光環籠罩

據OFweek電子工程網了解,滬硅產業成立于2015年,最早主要從事半導體硅片的研發、生產和銷售。在企業發展的過程中,滬硅產業的一項投資之舉,讓其持有了這個“中國第一大硅晶圓廠”的光環,即用4.82億元購買上海信陽所持有上海新昇26.37%的股權,隨后直接持有上海新昇98.5%股權,成為該公司的第一大股東。

資料顯示,上海新昇成立于2014年,是我國領先的大尺寸硅材料生產商,排名中國第1世界第10。同時也是國內首個300mm大硅片項目的承擔主體,承擔了國家02專項核心工程之一的“40-28納米集成電路制造用300毫米硅片”項目。

收購上海新昇只是滬硅產業自傲的資本之一,更早以前,滬硅產業在2016年收購了芬蘭老牌巨頭企業、全球第七大硅晶圓生產商Okmetic,加碼半導體硅拋光片和SOI 硅片產品業務,這些產品主要應用與MEMS、傳感器、模擬電路及分離式半導體產品開發及生產,覆蓋智能手機、便攜式設備、汽車用電子設備、物聯網等領域。

此外,滬硅產業還收購了由中科院上海微系統所牽頭,聯合中外投資者設立的公司上海新傲科技,新傲科技官網顯示,公司擁有SIMOX(注氧隔離)、Bonding(鍵合)和Simbond(完全自主開發的SOI新技術)和Smart-cut四類SOI晶片制造技術,能夠提供4英寸、5英寸和6英寸SOI晶片和SOI外延片,能批量提供8英寸SOI片。

疫情影響下的一季度業績預測

在招股書中,滬硅產業就2020年一季度主要經營業績情況做了初步預測。

綜合考慮新型冠狀病毒疫情影響,公司2020年一季度營業收入的區間為40,020萬元至44,230萬元,與上年同期營業收入相比增長幅度區間為48.48%至64.10%。公司2020年一季度歸屬于母公司股東的凈利潤區間為-4,720萬元至-6,520萬元,較上年同期歸屬于母公司股東凈利潤下降了5,849.41萬元至7,649.41萬元。公司2020年一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤區間為-7,250萬元至-8,860萬元,較上年同期扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈28利潤下降了5,210.64萬元至6,820.64萬元,虧損增幅區間為255.50%至334.45%。

其中營收同比增幅較大,主要原因是收購新傲科技后收入中合并計算了新傲科技的營業收入,以及300mm半導體硅片業務產能爬坡,產銷量增加的影響;而凈利虧損同比增加的主要原因是半導體行業景氣度下降,影響300mm半導體硅片業務發展,加之銷售價格下跌、機器設備投入、維護以及間接人工、能源等帶來的固定費用提高。

機遇與挑戰并存

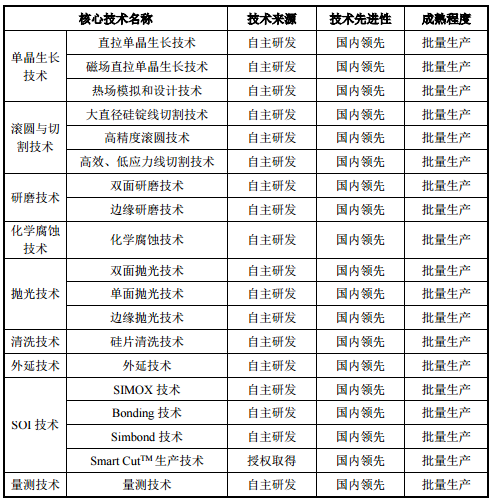

在滬硅產業發布的招股書中顯示,通過持續的研發投入,在新產品開發、生產工藝改進等方面形成了一系列科技成果,對公司持續提升產品品質、豐富產品布局起到了關鍵性的作用。在核心技術上,滬硅產業已掌握了包含300mm半導體硅片在內的半導體硅片生產的整套核心技術,具體包括單晶生長技術、切割技術、化學腐蝕技術、研磨技術、拋光技術、清洗技術、外延技術、SOI技術與量測技術。

(源自滬硅產業招股說明書)

但就整個中國市場來看,我國半導體自給率仍存不足。中國海關數據統計顯示,近五年來中國集成電路進口數量不斷增加。2019年中國集成電路進口數量為4451.34億個,同比增長6.6%;2018年中國集成電路進口數量為4175.67億個,同比增長10.8%。在進口金額方面,2019年中國集成電路進口金額為3055.5億美元,同比下降2.1%。

其中,半導體硅片作為集成電路制造的關鍵材料,不僅研發技術難度高、研發周期長,還需要大量的資金投入。從全球半導體硅片市場來看,日本、德國、韓國、中國臺灣等國家和地區占據了主力,比如日本信越化學、德國Siltronic、韓國SK Siltron、法國Soitec、中國臺灣環球晶圓以及合晶科技等企業,占據了絕大部分市場份額。

上市首日股價大漲180%,足以見得資本市場對滬硅產業的厚愛。在當前激烈的半導體硅片市場競爭格局下,隨著中國半導體行業銷售規模持續擴張,半導體國產化替代的需求越來越迫切。滬硅產業選擇此時上市,無疑是給國內半導體產業打了一劑“強心針”,未來如何引領未來國內半導體產業的走向,值得人們期待。