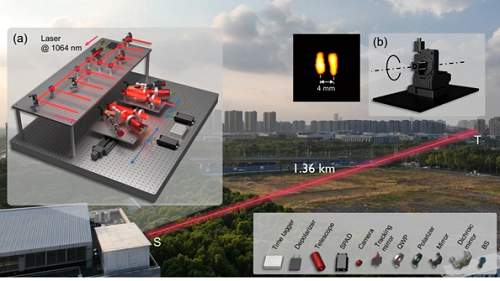

5月13日消息,據媒體報道,中國科學技術大學潘建偉院士團隊在量子光學成像領域取得重大突破。研究團隊聯合國內外科研機構,創新性地提出主動光學強度干涉合成孔徑技術,成功實現1.36公里外毫米級目標的高分辨成像,成像分辨率較單臺望遠鏡提升14倍。這一原創性成果近日發表于《物理評論快報》。

傳統成像技術的分辨率受到單個孔徑衍射極限的制約。為突破這一極限,研究人員致力于發展各類合成孔徑成像技術。例如,事件視界望遠鏡構建了一個地球尺度的合成孔徑。但由于大氣湍流引起的相位不穩定性,事件視界望遠鏡所采用的基于振幅干涉的合成孔徑技術很難直接應用于光學波段。

早在20世紀50年代,科學家提出強度干涉成像技術,其應用于光學長基線合成孔徑成像具有獨特優勢,但當前該技術仍局限于恒星成像等被動成像應用。

為實現遠距離非自發光目標的高分辨率成像,并抵抗大氣湍流,結合主動照明的強度干涉技術成為極佳的候選方案。然而,由于缺乏有效的遠距離熱光照明方案和魯棒的圖像重建算法,強度干涉技術應用于主動合成孔徑成像領域仍具挑戰性。

針對上述難題,研究團隊提出主動光學強度干涉技術,開發一種多激光發射器陣列系統,通過大氣湍流的自然調制,巧妙合成多個相位獨立的激光束以實現遠距離贗熱照明。

在1.36公里的城市大氣環境中,研究團隊使用8個間距0.15米的獨立激光發射器照射目標,通過0.07-0.87米可調基線接收系統,最終重建出毫米級分辨率的目標圖像。這項技術不僅突破了傳統成像的物理極限,更開創性地解決了大氣湍流環境下的遠距離高分辨成像難題。

該成果為空間碎片監測、遙感測繪等國家重大需求提供了全新的技術路徑,展現出廣闊的應用前景。潘建偉團隊再次以原創性突破推動量子光學技術向實用化邁進,彰顯了中國在量子科技領域的國際領先地位。

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。