半導體是指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料,廣泛運用于消費電子、通訊互聯、智能制造、新能源汽車、發電照明等各個領域,是關鍵的電子器件。根據國際慣例、功能、制造技術、應用領域、應用級別等標準,可將半導體分為不同的類別,每種類別均包含眾多細分產品。

// 全球汽車半導體銷量持續增長,產業占比穩步提升

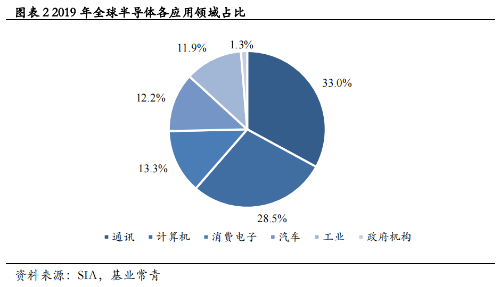

汽車是半導體的重要應用領域,車規級半導體具有技術壁壘高與需求旺盛的特點。汽車級半導體的性能要求高于工業級和消費級半導體,同時,需求量高于軍工級和航空航天級半導體,因此,汽車級半導體兼具高技術壁壘和高需求的特點。2019年,全球汽車半導體的用量占半導體總量的12.2%,是僅次于通信、計算機、消費電子之后的第四大應用領域。

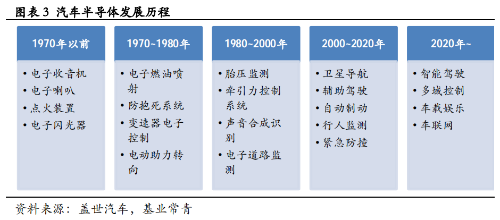

汽車半導體的每個發展階段都伴隨著革命性產品的應用,至今已經歷五個發展階段:前四個階段分別為1970年以前、1970~1980年、1980~2000年、2000~2020年,每個階段的代表性裝車產品成為時代的標志;第五個階段從2020年開始,隨著新能源汽車續航里程、充電速度等技術瓶頸逐步突破,自動駕駛、車聯網穩步發展,車載娛樂及輔助駕駛系統性能快速提升,汽車半導體需求持續提升,汽車半導體產業將迎來黃金發展時期。

汽車半導體的種類繁多,根據其用途可分為四類:

(1)功能芯片(MCU)——把CPU、內存、A/D轉換等功能整合而形成的芯片級計算機。

(2)傳感器芯片——處理各種物理、化學和生物傳感器等多種信號,實現物理量間的相互轉換,如導航芯片、圖像CMOS芯片、雷達芯片等;

(3)功率半導體——主要用于電力設備的電能變換和控制電路等方面,如IGBT、MOSFET、GTR等;

(4)其它類半導體——主要為LED芯片、車載AI芯片、點火器芯片等眾多分散的小類別半導體器件。

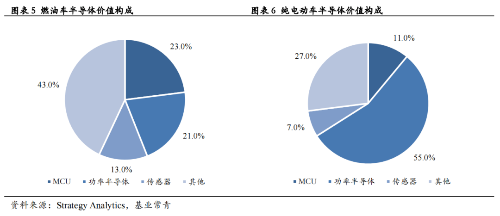

MCU、功率半導體和傳感器三者的價值占單車半導體總價值的55%以上,為汽車中價值比重最大的三類半導體。燃油車的MCU、功率半導體和傳感器的價值總和占單車半導體總價值的57%,純電動車的MCU、功率半導體和傳感器的價值總和占單車半導體總價值的73%。因此,MCU、功率半導體和傳感器是單車半導體價值的最重要組成。

汽車半導體全球銷量持續攀升,2026年將達676億美元,且汽車半導體在整體半導體市場中的占比逐年提升。IHS數據顯示,全球汽車半導體銷售額將從2019年的420.4億美元增長至2026年的676.0億美元。同時,隨著電動化和智能化浪潮的到來,汽車半導體的市場需求將持續攀升。與此同時,全球汽車半導體在半導體市場中的占比已從2010年的7.7%穩步增長至2019年的12.2%,呈現出線性增長趨勢。

// 電動化和智能化驅動汽車半導體行業快速發展

1.政策法規為汽車半導體行業的快速發展保駕護航

汽車半導體是汽車的核心部件,持續的政策紅利推動行業快速發展。半導體廣泛分布于汽車的各個控制及電源管理系統,是整車機構部件的“大腦”,協調汽車的正常駕駛功能。為了促進汽車半導體產業的快速發展,彌補國內相關產業的不足,國家持續密集發布了一系列關于汽車半導體的政策法規,支持汽車半導體行業不斷完善產業鏈和持續實現技術突破,為產業的健康發展保駕護航。

2.電動化催生汽車半導體的增量市場

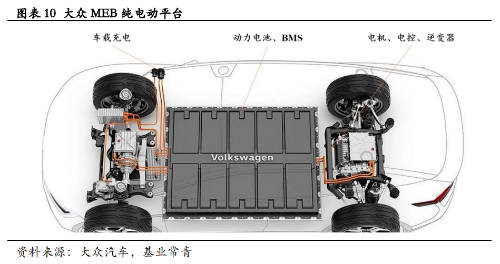

電動汽車與傳統燃油車的結構差異催生汽車半導體的增量市場。相對于傳統燃油車來說,電動車在結構上增加了動力電池、電池管理系統(BMS)、電機、電控、逆變器、DC-DC、車載充電、整車控制(VCU)等系統,同時,在基礎設施方面增加了充電樁。VCU是根據踏板、檔位等信號判斷駕駛員駕駛意圖并向動力電池、動力系統等發出指令的裝置,需要控制芯片的參與;BMS、電控等動力系統同樣需要控制芯片的參與;逆變器、DC-DC、充電樁等系統則用到功率半導體器件。

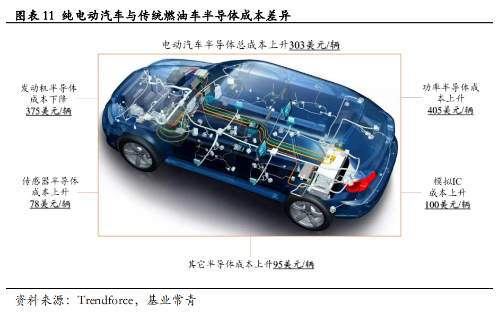

相對于傳統燃油車,純電動車的半導體成本顯著增加。Trendforce數據顯示,純電動車的功率半導體成本上升405美元/輛、傳感器半導體成本增加78美元/輛、模擬IC成本上升100美元/輛、其它類半導體成本上升95美元/輛,但與發動機相關的半導體成本降低375美元/輛。總體來看,每輛純電動車的半導體總成本上升303美元,純電動車半導體成本為傳統燃油汽車的1.67倍。

3.智能化拉動下游對汽車半導體的需求增長

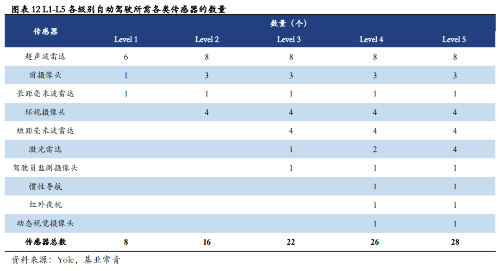

自動駕駛級別越高,所需傳感器的數量越多,對傳感器類芯片的需求量大增。定位、感知、決策、執行是自動駕駛的重要組成部分,定位、感知是決策和執行的基礎,定位和感知主要通過慣性導航、毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達、攝像頭等傳感器來實現,傳感器相當于智能汽車的“眼”和“耳”。汽車的智能化程度越高,對“眼”和“耳”精度的要求越高,所需的傳感器數量也顯著增加,傳感器芯片用量隨之增加。

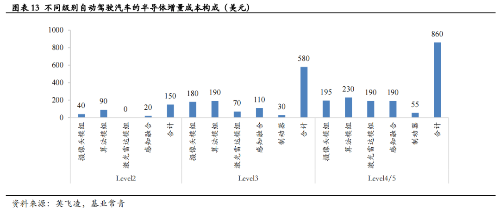

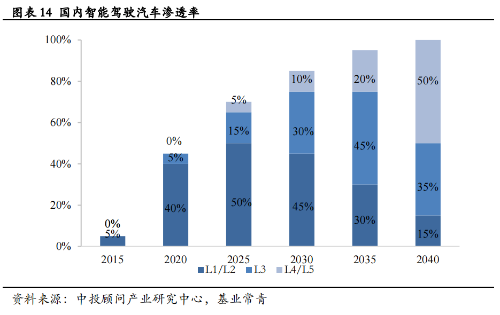

半導體的增量成本隨自動駕駛級別的提升而增大,智能汽車滲透率的提升將大幅增加半導體需求。英飛凌數據顯示,L4/L5級別自動駕駛汽車的半導體增加的總成本為860美元/輛,L3級別為580美元/輛,L2級別為150美元/輛;L2升級到L3級別半導體成本的漲幅為286.7%,L3升級到L4/L5級別半導體成本漲幅達48.3%。2020年國內智能汽車的滲透率為45%,預計2025年滲透率將達70%,2040年國內智能駕駛滲透率將達100%。由此可見,汽車半導體的未來需求增量空間大。

// 純電動和混動汽車齊放量,千億國內市場可期

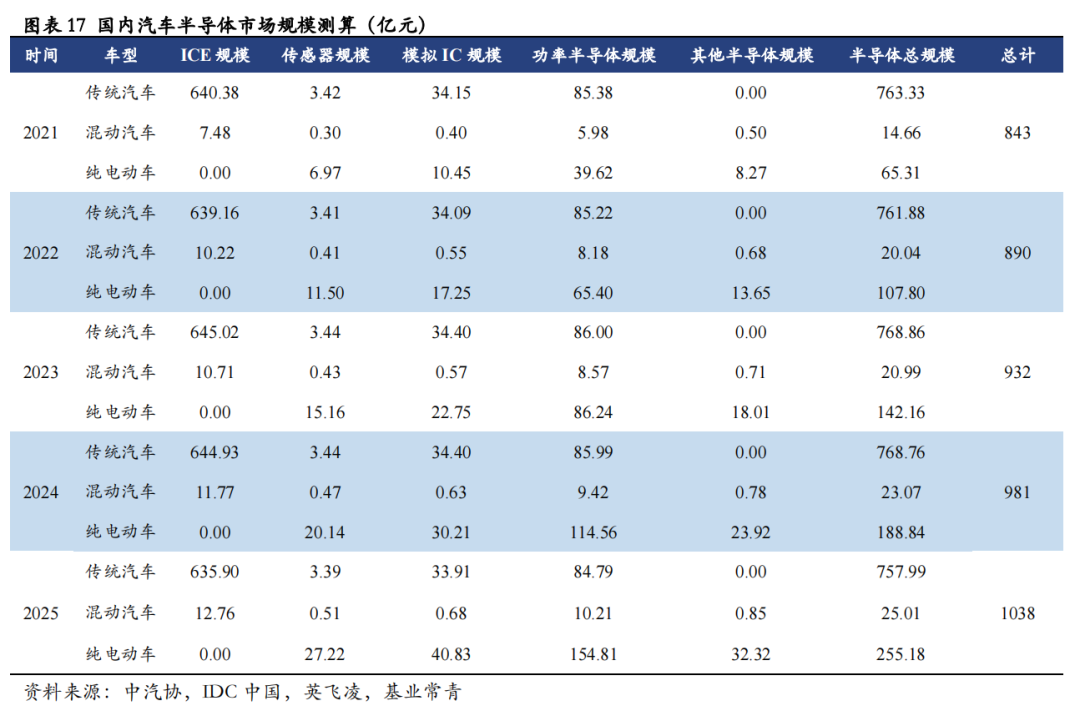

鑒于傳統燃油車、混合動力汽車、純電動汽車的單車半導體用量有差異,下文通過結合汽車銷量趨勢、單車半導體成本構成來預測未來汽車半導體的市場空間:

(1)汽車銷量趨勢

新能源汽車銷量快速增長,傳統汽車將在2023年迎來銷量拐點。根據中汽協數據,預計2021年到2025年,中國汽車總銷量將從2630萬輛增長至3000萬輛;純電動汽車銷量將從126.2萬輛上升到493.1萬輛,年復合增長率為40.6%;傳統汽車(包括燃油汽車和輕混汽車)銷量將從2474.9萬降至2457.6萬輛,且在2023年正式迎來銷量拐點。

(2)汽車半導體成本構成

不同動力類型的汽車主要應用到發動機(ICE)、傳感器、模擬IC、功率器件等半導體,而純電動車的發動機半導體趨近于零。因輕混汽車與燃油汽車用半導體的價值量相差較小,可假設二者半導體價值結構一致。英飛凌數據顯示,傳統汽車(包括燃油汽車和輕混汽車)、混合動力汽車、純電動汽車的單車半導體價值分別為447美元、735美元和750美元,從傳統汽車到純電動汽車的半導體成本提升幅度顯著。

(3)汽車半導體市場規模測算

國內汽車半導體穩步發展,2025年市場規模達1038億元,但傳統汽車用半導體仍占汽車半導體市場的70%以上。預計至2025年,傳統汽車半導體市場總規模為758億元,市場規模仍然較大,其中,傳統汽車半導體市場中占比最高的為ICE半導體,主要用于動力控制,占比為83%;混合動力汽車半導體市場僅為25億元,整體市場規模較小,年復合增速為14%;純電動車半導體市場將達255億元,年復合增速達41%。對于整個汽車半導體市場來說,規模有望從2021年的843億元增長至2025年的1038億元。

在細分市場方面,功率半導體將從2021年的131億元增長到2025年的250億元,年復合增速達18%;2021年到2025年傳感器類半導體的總規模將從11億元增長至31億元,年復合增長率達30%;ICE相關的半導體保持在一個較為穩定的水平;到2025年,模擬IC的市場規模也將達到75億元,從2021年到2025年實現了67%的增長。

2 競爭格局:國外壟斷MCU、傳感器芯片、功率器件等核心汽車半導體市場

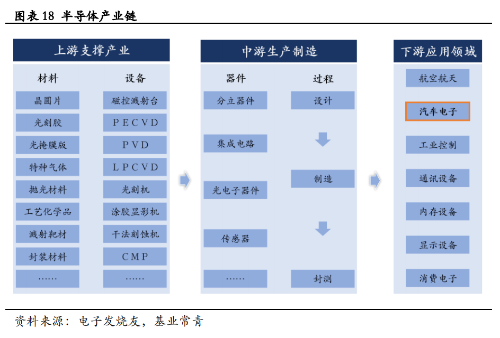

半導體產業主要包括上游支撐產業、中游生產制造和下游應用領域三大部分。上游支撐產業涉及材料及設備兩個方面;中游生產制造涉及分立器件、集成電路、光電子器件、傳感器等器件,并通過設計、制造和封測等工藝實現;下游為社會生產生活的應用領域,包括航空航天、汽車電子、工業控制、通訊設備、消費電子等領域。本文主要介紹半導體在汽車領域的應用。

// MCU廣泛應用于系統控制,國外廠商占據98%的市場份額

微控制器(簡稱MCU),是一種將計算機的CPU、RAM、ROM等集成而形成的芯片級計算機,廣泛應用于車用儀表、車用防盜裝置、充電器、胎壓計、溫濕度計、傳感器等諸多汽車半導體領域。按處理器的位數,主要分為以下三類:

(1)8位MCU。主要應用于風扇、空調、雨刷、天窗、車窗升降、低階儀表板、集線盒、座椅、門控模塊等較低階的系統控制。

(2)16位MCU。主要應用于引擎、齒輪與離合器、電子式渦輪系統、動力傳動系統、懸架系統、方向盤、扭力、電子剎車等底盤系統控制。

(3)32位MCU。主要應用于儀表板、車身、多媒體信息系統、引擎、智能實時性安全系統、動力系統以及X-by-wire系統等的控制。

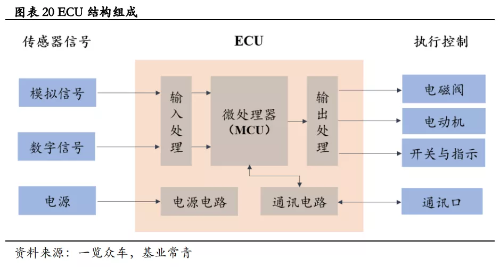

MCU是汽車電子控制單元(ECU)的重要組成部分。ECU又稱為汽車的“行車電腦”,主要通過車載傳感器信息、總線數據的采集和交互來判斷車輛狀態,并結合駕駛員的意圖,借助執行系統來操控汽車。常見的ECU有發動機管理系統(EMS)、自動變速箱控制單元(TCU)、車身控制模塊(BCU)、車身電子穩定控制系統(ESP)、電池管理系統(BMS)、整車控制器(VCU)等。通常情況下,ECU包括輸入處理電路、MCU、輸出處理電路、通訊電路、電源電路等組成部分,其中,MCU是ECU的核心。

MCU在汽車上的應用廣泛,智能化進一步增加單車用量。MCU應用于汽車的車身、底盤、信息娛樂、動力傳動、ADAS等系統,目前單車平均搭載數量超過20個,比如奧迪Q7的用量為38個。隨著汽車智能駕駛級別的提升,傳感器數量急劇增加,MCU需求量也將快速增長。MCU在傳統汽車半導體中的價值占比已超過20%,是價值量占比最大的汽車半導體產品。

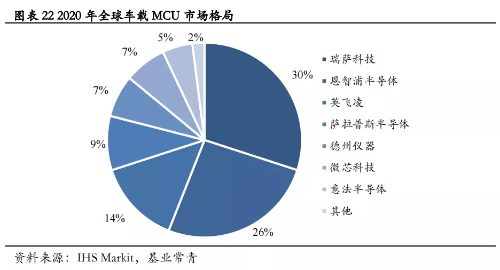

全球車載MCU市場被國外廠商壟斷,CR7達到98%。由于車載MCU具有較高的技術壁壘,而國外廠商技術積累深厚,2020年全球車載MCU市場占有率前七的企業均為國外廠商,分別為瑞薩科技(30%)、恩智浦半導體(26%)、英飛凌(14%)、薩拉普斯(9%)、德州儀器(7%)、微芯科技(7%)、意法半導體(5%),前八市占率達到98%,國外廠商實現市場壟斷。

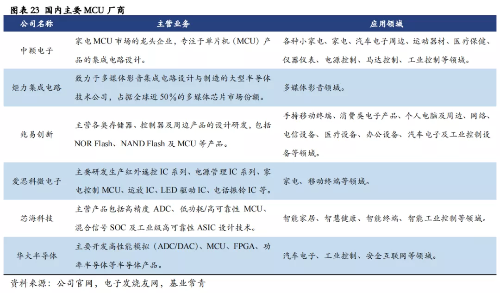

國外廠商占據汽車等高端MCU市場,且多為綜合服務提供商;國內MCU廠商處于起步階段,主要應用領域為消費電子等中低端市場。國外MCU廠商業務規模較大,MCU產品類別較為全面,且具有提供完整的控制系統解決方案的能力,是汽車MCU的綜合服務提供商。國內MCU廠商的大部分產品主要應用于家電、多媒體等消費電子領域和工業控制領域,用于汽車領域的MCU成熟產品較少,且產品類別仍不夠全面,高端MCU產品量產較少。

// 國外廠商壟斷高端傳感器芯片市場,國內廠商逐步突破

傳感器是汽車獲取實時駕駛狀態信息的重要媒介,隨著電動化、智能化浪潮的推動,汽車搭載的傳感器種類和數量越來越多,發揮的作用也越來越重要。按照用途的不同,汽車傳感器芯片主要分為CMOS圖像傳感器芯片、導航芯片和雷達芯片三種類型:

(1)CMOS圖像傳感器芯片

CMOS圖像傳感器是固體成像傳感器,主要用于機器視覺、安防監控、智能交通、生命科學、生物醫療、電視廣播、汽車等成像領域。CMOS圖像傳感器與CCD(電荷耦合元件)有著共同的歷史淵源,但CMOS比CCD的價格降低15%-25%,同時,CMOS芯片可與其它硅基元器件集成利于系統成本的降低。

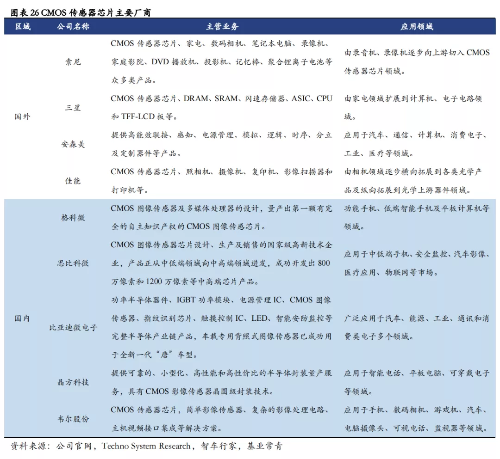

全球CMOS傳感器芯片市場占有率前七的企業均為國外廠商,占據89%的市場份額,國內廠商通過并購等方式實現突破。索尼是全球CMOS傳感器芯片的領軍企業,占據接近全球一半(48%)的市場份額,市占率位于2-7位的廠商分別為三星(21%)、豪威科技(7%)、安森美(5%)、佳能(3%)、意法半導體(3%)、海力士(2%),其中豪威已被國內企業韋爾股份收購。國內廠商格科微以2%的市占率排名第10位,但以格科微為代表的國產CMOS傳感器芯片廠商的產品主要用于200萬、500萬像素的攝像頭中,多應用于手機等消費電子領域。

CMOS傳感器芯片行業壁壘較高,國外巨頭主要通過橫向或縱向拓展切入該市場,應用領域廣泛。國外巨頭主要通過上下游聯動及并購的方式切入CMOS傳感器芯片市場,比如索尼和佳能均從相機、錄像機等領域逐步向上游拓展;三星則從電子領域向上游拓展至半導體領域;安森美則通過收購高性能CMOS圖像傳感器供應商Aptina Imaging進入該領域;國外CMOS傳感器芯片的應用領域較為廣泛,涉及汽車、通信、計算機、消費電子、工業、醫療等諸多領域。

國內廠商的大部分產品處于中低端水平,較少開發出并量產應用于汽車等領域的高端CMOS傳感器芯片產品。國內CMOS芯片廠商的大部分產品用于中低端手機、平板、通訊、游戲機、監視器等領域,僅有比亞迪等少數廠商能夠開發出應用于汽車等領域的高像素CMOS傳感器芯片產品,并成功量產。近年來,國內廠商開始發力,如思比科微已開發出800萬像素和1200萬像素等的中高端芯片產品、韋爾股份通過并購豪威科技切入中高端CMOS傳感器芯片市場。

(2)導航芯片

導航定位芯片是集32通道GPS定位、GSM話音、GPRS數據通信為一體的SOC片上系統,主要應用于導航定位、衛星通訊、遙感等諸多領域。導航芯片是導航終端的核心,其定位精度、功耗、體積等方面的性能直接影響導航系統的運行表現。

國外導航芯片產業成熟,少數巨頭廠商占據大量市場。國外導航芯片產業發展較早,技術積累深厚,已發展成為較為穩定和成熟的產業。美國GPS系統起步較早,博通、高通、德州儀器、SiRF等美國公司積累了大量技術及經驗,市場占有率較高,如SiRF公司的GPS芯片產量占全球GPS芯片出貨量的70%、博通的導航元器件銷售額位列世界前三。與此同時,歐洲在導航芯片領域也有較強的實力。

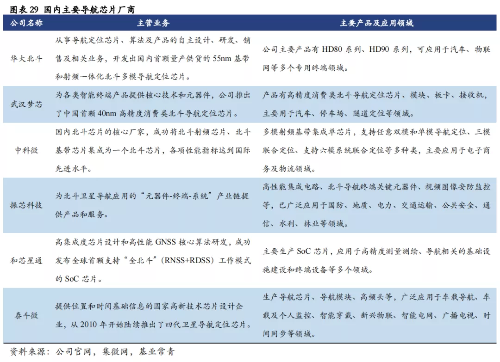

國產導航芯片已實現完全自主可控,且領先世界平均水平兩代,北斗導航對國內導航市場貢獻率將超60%。國產廠商已構建起集芯片、模塊、板卡、終端和運營服務為一體的北斗產業鏈,導航芯片已實現100%國產化。國產北斗三號導航的22nm芯片已進入量產階段,而目前國際上量產導航定位芯片仍只有40nm的平均制程,至少在工藝上已經領先全球平均水平兩代。預計2020年北斗導航對國內導航產業鏈的貢獻率將達到60%,占據絕大部分國內市場份額。

國內導航芯片產業鏈逐步完善,相關廠商不斷切入,應用領域快速拓展。目前國內主要導航芯片廠商基于傳統導航芯片領域不斷延展,逐漸發展出多模定位、模塊、智能算法、高精度等各類相關產品,并開始進入運動健康、安防監測、廣播電視等諸多相關領域,相關廠商數量也不斷增加。隨著北斗導航系統的不斷完善,國內導航芯片行業快速發展。

(3)雷達芯片

車載雷達主要包括超聲波雷達、毫米波雷達和激光雷達三種。其中,國內超聲波雷達已發展的相對成熟,技術壁壘不高;毫米波雷達技術壁壘較高,且是智能汽車的重要傳感器,目前處于快速發展的階段;激光雷達技術壁壘高,是高級別自動駕駛的重要傳感器,但目前成本昂貴、過車規難、落地難。下文主要對毫米波雷達芯片的發展做簡要的說明。

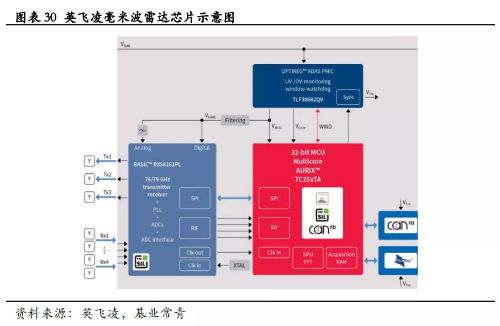

毫米波雷達芯片是由單片微波集成電路(MMIC)及DSP/FPGA兩種芯片構成的芯片組合,是一種容量大、傳輸速度快、信息處理高效的專用芯片,兩種芯片的簡介如下:

a.MMIC芯片

MMIC芯片屬于毫米波雷達前端收發組件,是核心射頻組成部分,相比于HMIC(混合微波集成電路)芯片,MMIC芯片具有設計難度低、性價比高的特點,是未來毫米波雷達市場的主流芯片。

車載毫米波雷達MMIC芯片被國外廠商壟斷,國內廠商處于起步階段。國外車載毫米波雷達行業起步較早,技術積累深厚。技術實力較強的國外廠商主要有英飛凌、恩智浦、德州儀器、意法半導體、飛思卡爾等。國內的科研院所以及部分初創企業已開始積極研發MMIC芯片,但仍處于起步階段,其中,廈門意行半導體已實現在24GHz SiGe射頻前端芯片的量產、加特蘭和岸達科技也陸續發布了77GHz CMOS毫米波雷達芯片。

b.DSP/FPGA芯片

DSP/FPGA芯片的主要功能是實現毫米波雷達的數字信號處理,但兩種芯片具有不同的特點。DSP芯片可快速即時處理復雜的算法,而FPGA可完成大規模的大數據底層算法,各有優缺點,因此,將兩種芯片組合使用是現階段的主流技術方案。數據信號處理芯片的供應商主要來自國外,國內尚無相關企業。國外主要生產廠商有英飛凌、意法半導體、飛思卡爾、賽靈思、萊迪思等。

// 國內功率半導體廠商發展勢頭良好,國產替代加速

功率半導體器件(又稱電力電子器件)是電力電子裝置實現電能轉換、電源管理的核心器件,在實現變頻、變壓、整流、功率轉換和管理功能的同時,兼具節能的功效。功率半導體器件主要包括功率模組、功率集成電路(功率IC)和分立器件三大類,其中,功率模組是由多個分立功率半導體器件模塊化封裝而成;功率IC則是將分立功率半導體器件與驅動、控制、保護、接口、監測等集成電路組合而成,故分立器件是功率半導體的關鍵。

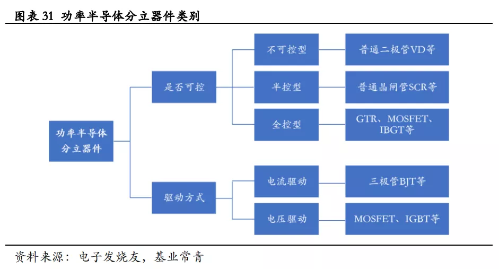

功率半導體按是否可控可分為不可控型、半控型、全控型三類,其中全控型功率半導體技術要求最高,主要包括MOSFET、IGBT、GTR等產品,全控型產品的大部分市場份額被國外廠商占據,是目前國產替代的主要方向;按驅動方式可分為電流驅動和電壓驅動,電流驅動包括三極管BJT等,電壓驅動包括MOSFET、IGBT等產品。

MOSFET和IGBT是兩種最重要的功率分立器件。與BJT相比,MOSFET和IGBT均為電壓驅動型,且具有驅動電路簡單、輸入阻抗高、驅動功率小等優勢。與此同時,MOSFET的開關頻率高且電流大,但耐壓程度要略遜一籌,故主要用于高頻電源領域;IGBT的開關頻率相對適中,但可以承受大電流及電壓,主要應用于逆變器、變頻器、感應加熱等領域。

(1)IGBT

IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)是由雙極型三極管和絕緣柵型場效應管組成的復合全控型功率半導體器件,廣泛應用于軌道交通、智能電網、航空航天、電動汽車與新能源裝備等領域。

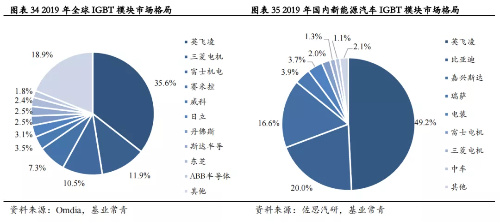

國外IGBT產業較為成熟,具有完整的產品體系,且國外頭部廠商占全球IGBT市場份額的78.6%。國外主要IGBT廠商的技術成熟、產品體系豐富,能夠滿足各應用領域的差異化需求,產品已經廣泛應用于能源、汽車、化工、機械等眾多領域。Omdia數據顯示,2019年全球IGBT市場占有率前十的廠商中有九家是國外廠商,分別是英飛凌、三菱電機、富士機電、賽米控、威科、日立、丹佛斯、東芝、ABB,國外廠商市占率超78.6%;國內廠商只有斯達半導進入前十,占比僅為2.5%。2019年國內新能源汽車IGBT模塊市場占有率前十中有比亞迪、斯達半導、中車三家企業入圍,且三家企業的市占率達到37.7%,發展勢頭良好。

國內IGBT產業快速發展,關鍵技術實現突破,國產替代加速。斯達半導、比亞迪半導體、中車時代、士蘭微、吉林華微等核心廠商依靠持續高研發投入,逐步突破了IGBT關鍵技術。斯達半導、中車時代均開發出了高壓IGBT模塊,與此同時,2019年比亞迪半導體IGBT的供貨量為19.4萬套,占國內市場的18%。隨著國內IGBT廠商競爭力的逐步增強,IGBT的國產替代進程加速。

(2)MOSFET

MOSFET(金屬-氧化物半導體場效應晶體管)是一種可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管,具有工作速度快、故障率低、開關損耗小、擴展性好等優點,主要應用于電源、發頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個領域。

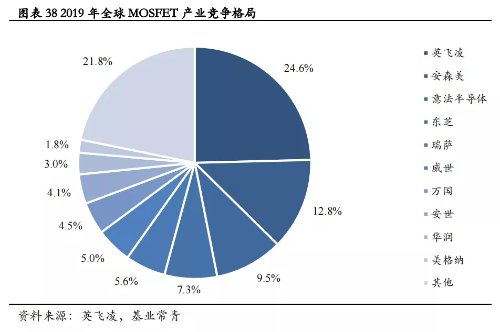

國外頭部廠商占據全球MOSFET市場81.2%的份額,國內廠商安世半導體、華潤微位居第八、九位。2019年全球MOSFET市場占有率前三位的廠商分別是英飛凌(24.6%)、安森美(12.8%)、意法半導體(9.5%),CR3達46.9%;國內廠商安世半導體排名第八(占4.1%市場份額),華潤微市占率進入前十(占3.0%市場份額)。因此,在全球MOSFET市場的競爭中,國內廠商仍處于追趕的狀態。

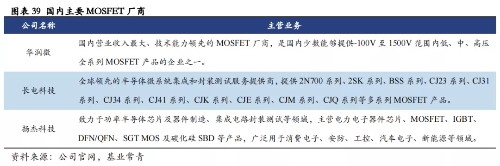

國外MOSFET廠商技術積累深厚,能夠提供完整的產品解決方案,國內廠商的產品體系漸趨完善。國外MOSFET廠商深耕功率半導體領域多年,技術實力強,能夠提供從MOSFET、功率IC到功率SoC等完整的MOSFET解決方案服務體系。國內MOSFET廠商通過長期的研發積累,逐漸設計并制造出全系列的MOSFET產品,如華潤微電子已成功開發出-100V至1500V范圍內的低中高壓全系列MOSFET、長電科技則已形成多系列MOSFET產品體系。隨著國內技術的提升和經驗的積累,國產MOSFET產品體系日臻完善,實現國產替代指日可待。

3 行業壁壘:嚴要求、高投入筑造行業護城河

// 高標準和嚴要求構建行業準入壁壘

汽車行業注重質量管控和功能安全,準入門檻高。ISO/IATF16949是汽車行業質量管理的標準,適用于主機廠及其供應商,是全球通用的的汽車行業質量管理標準;ISO 26262是汽車行業功能安全的標準,該標準的認證通過較難。汽車零部件相關企業必須獲得相關資質才能為主機廠供貨,所以汽車行業的準入門檻普遍偏高。

汽車半導體除了汽車行業通用的規范外,還有更嚴苛的車規級認證標準。AEC-Q系列標準是針對汽車半導體的車規級認證標準,對汽車半導體提出了更嚴苛的要求,如車載芯片對故障率要求是百萬分之一,大部分車廠對車用芯片故障率要求甚至達到十億分之一,而消費級芯片對故障率的要求只有千分之一。除此之外,汽車半導體對溫度、濕度、發霉、粉塵、鹽堿環境、EMC及有害氣體侵蝕等方面都有嚴格的要求。

// 持續的時間和資金投入帶來高技術壁壘

汽車半導體開發周期長,對產品開發經驗要求高。汽車半導體生產廠商必須通過嚴苛的產品認證后方可進入汽車產業鏈,且通過認證時間較長。汽車半導體生產廠商必須在產品批量生產前與目標客戶合作研發,以驗證產品的可靠性,并根據客戶的需求不斷的調整相關技術方案以適配特定的應用場景。同時,汽車半導體在不同主機廠、不同零部件的應用上存在差異性,對生產商的定制化水平提出了更高的要求,也需要時間來積累相關的經驗,以快速響應并開發出滿足客戶要求的產品。

汽車半導體的高要求需要持續的資金投入,以實現技術的突破和創新,保持市場競爭力。汽車半導體產品在設計、制造、封測等各個環節均有較高的技術壁壘,近年來國際主要汽車半導體廠商均通過大量研發投入來提升技術水平,以保持市場競爭優勢。英飛凌2020年研發投入高達11.13億美元,比2019年提高了18%;意法半導體2019年研發投入高達14.98億美元,研發費用率達到15.7%。可以看出,持續不斷的研發投入是國內廠商追趕國際巨頭的必由之路,也是國內廠商發展過程中存在的一大難題。