汽車是工業的集大成者,挑戰高利潤大。吸引了很多業內業外的行業巨頭紛紛想要加入造車隊伍。通信電子以及互聯網領域的巨頭們都想在汽車行業分杯羹,索尼就為推銷他們的汽車電子產品而專門造了一輛樣車,谷歌、阿里、百度琢磨車機系統,LG更深入,直接造核心部件,動力電池。

當然,華為也殺進來了,車輪上的華為開始加速

華為有一個著名的壓強戰略,任正非曾用坦克和釘子來比喻:幾十噸重的坦克能夠在沙漠中突擊,是因為它采用了面積比輪胎大得多的履帶,由此使單位面積的承重減小不至于陷下去;而釘子雖輕,卻能穿透硬物,在于極細的頂部擁有更強的壓強。

壓強戰略在企業管理中的意義是,集中力量對準業務的城墻口,以達到力出一孔,利出一孔。

那么,專注ICT行業的華為殺進汽車領域是不是違背壓強戰略了?并不是,華為在汽車領域也是有所為有所不為,它要做的是把自己原有的能力整合到汽車行業。

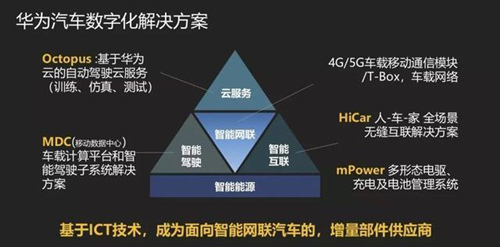

華為的策略是聚焦ICT技術,在智能座艙、智能網聯、智能駕駛、智能車云服務、智能電動等領域為車企提供智能網聯電動汽車的增量部件,幫助車企“造好”車、造“好車”。

這正符合汽車加速智能化的趨勢。用華為輪值董事長徐直軍的話講:“所有傳統汽車涉及的部件,華為都不做;傳統汽車走向智能網聯電動車過程中,車輛所需要的部件和能力才是華為的主攻方向。”

并且,從去年開始,華為的汽車業務也開始執行壓強戰略。轉折點是,去年5月底,華為成立智能汽車解決方案BU,汽車業務上升到集團戰略層面。目前,該BU已經有4000多人的團隊,僅今年內的投入就會達5億美金,短期內不考慮盈利。

上個月北京車展前夕,華為專門開了一場智能汽車解決方案生態論壇,介紹汽車相關的戰略和產品;在北京車展,華為在整車館租了展臺;車輪上的華為在加速。

華為的汽車布局:深淘灘,廣撒網

華為智能汽車解決方案BU在組織上大致分為五個部門,智能座艙部門、智能網聯部門、智能駕駛部門、智能車云服務部門和智能電動部門。

1、智能座艙部門的關鍵詞是鴻蒙車機系統、鴻蒙車域生態、智能硬件。按照華為的說法,鴻蒙系統是一個面向全場景的分布式操作系統,它的兩大特點就是全場景和分布式。

全場景指,鴻蒙系統可以運用在手機、平板、IOT等產品以及車機之中;分布式指運用鴻蒙系統的各設備之間可以互相調用硬件能力;打個比方,進入車內,手機播放的視頻可以選擇直接在車機屏幕上無縫切換,手機可以控制汽車內的音響,車機可以操控家里的智能家居設備,這樣以來,各種設備之間就可以無感連接。

目前,華為的手機和PC已經能夠實現分布式能力,華為手機的整個界面可以在華為PC上顯示,設備聯通后,在華為PC上就能操控手機,包括打電話。

不過,鴻蒙系統還未完全成型,鴻蒙車機系統也還在測試階段。近期消費者真正能用到的是類似Apple CarPlay的華為HiCar輕量級系統,包括沃爾沃、比亞迪已經把華為HiCar作為一個產品賣點。

在華為上海全球旗艦店,擺放的一輛沃爾沃XC90就是用來演示HiCar的。上個月的華為開發者大會上,華為消費者BG CEO余承東表示,華為HiCar已經與超過20家汽車制造廠商、150多款車型進行了合作,合作應用超過30款,目標2021年超過500萬臺車預裝華為HiCar。

鴻蒙車域生態好理解,就是鴻蒙在汽車領域的生態。華為的目標是,把手機的生態搬到汽車里,解決目前汽車可用APP服務欠缺的問題。

華為在北京車展已經發布了部分智能硬件,包括車載智慧屏、AR HUD等。

車載智慧屏就是華為版的汽車中控屏,目前還不知道具體的產品特點,據說不久后華為的一場發布會會詳細介紹。你可能會問,AR HUD這東西跟華為之前的技術有關系嗎?有的,畢竟華為都有AR眼鏡的產品,這里面肯定有共通的技術,華為的AR HUD預計在2023年裝車。

華為在智能座艙領域的目標是做到汽車生命周期內,可實現硬件即插即用、軟件持續升級,保證用戶座艙系統體驗的平滑演進。

2、智能網聯部門的產品包括4G/5G車載移動通信模組/T-Box、車路協同C-V2X芯片等,比如,剛剛上市的北汽新能源 ARCFOX αT就搭載了華為5G模組MH5000。

3、智能駕駛部門業務包含MDC智能駕駛計算平臺、傳感器兩條產品線以及ADAS自動駕駛解決方案。MDC智能駕駛計算平臺這條線,與英偉達、Mobileye的產品存在競爭關系。

華為的MDC主體由人工智能芯片NPU和通用計算芯片CPU組成,支撐汽車的計算和控制。不過,華為提供的MDC主要是支持車企實現自動駕駛,而自動駕駛更多就是以人工智能推理計算為主,把攝像頭、激光雷達,毫米波雷達感知到的信息進行處理,然后進行推理,再向四個輪子發出指令。

華為的思路是,雖然自家的MDC完全可以滿足整車的計算推理需求,但基于安全性的考慮,會設置三個域控制器,同時也有三個操作系統匹配,分別是鴻蒙車機系統、自動駕駛操作系統AOS、智能車控操作系統VOS,以支持座艙系統、MDC、車輛動態控制系統的安全冗余,互為備份。

上個月,華為發布了最新的MDC 210和MDC 610,分別提供48 TOPS、160 TOPS的算力,支持L2+、L3-L4級別的自動駕駛。之前,華為也已經有了MDC 300和MDC 600兩款產品,目前MDC有四款產品,覆蓋各種需求。

其中,MDC 600早在2018年就發布了,集成8顆華為昇騰310人工智能芯片,算力高達352 TOPS,支持L4級別自動駕駛;產品發布之時,華為與奧迪就公布了合作計劃,奧迪Q7用MDC 600的高階版本進行自動駕駛的道路測試。

非常具有前瞻性的是,MDC系列產品,物理尺寸保持一致,在智能汽車的生命周期里,可支持計算平臺的平滑替代升級。

目前,華為MDC產品已經有50多個合作伙伴。比如,使用華為的MDC產品,Momenta、禾多科技在乘用車領域打造了HWP、AVP等高級別自動駕駛解決方案;希迪智駕,在商用車領域打造了智能重卡解決方案,新石器打造了無人配送解決方案;在作業車領域,元戎啟行打造了港口集卡解決方案,慧拓打造了無人礦卡解決方案。

傳感器這條線,華為有前視雙目攝像頭、超級魚眼攝像頭、毫米波雷達以及激光雷達。激光雷達方面,2021年底,華為第一代激光雷達將量產,到2024年,第二代華為激光雷達將量產,為全固態。

激光雷達量產之時,華為將把目前昂貴的激光雷達成本降至幾百乃至一百美金。其實,傳感器也是華為已有技術的拓展,毫米波雷達用到的技術與華為的5G毫米波技術同源。此外,這個部門也負責向主機廠提供整體的ADAS自動駕駛解決方案。

華為今年的目標是在城市道路上做到測試車輛自動駕駛1000公里無干預,力爭2022年初將相關部件、系統正式裝車。

4、智能車云服務。9月份,華為在智能汽車解決方案生態論壇發布了華為智能車云服務2.0,聚焦自動駕駛、高精地圖、電池安全、OTA、V2X,包括四大子服務,自動駕駛云服務、高精地圖云服務、車聯網云服務和V2X云服務。

自動駕駛云服務幫助客戶構建一站式自動駕駛數據驅動的閉環方案;車聯網云服務包含三電云服務、OTA和智能增值服務等服務能力;高精地圖云服務將打造高精度動態地圖聚合平臺;V2X云服務通過全新發布的云控平臺為豐富的V2X業務場景賦能,構建智能網聯云端大腦。

各項服務不再分別進行具體講解。舉兩個例子,據華為介紹,八爪魚自動駕駛云服務,提供數據服務、訓練服務、仿真服務,三大服務貫穿自動駕駛開發、測試及商用優化的全生命周期,形成了以數據為驅動的自動駕駛閉環方案。

而三電云服務能力是華為基于基站、手機等電池領域積累,結合云計算、AI、大數據等技術推出,可以實現車輛狀態云端可視、電池故障預警、熱失控防控、電池健康狀態精準評估、電池剩余壽命精準預測以及電池控制策略優化。

5、智能電動部門。不久前,華為在廣州成立了華為電動技術有限公司,應該是三電部門的法人主體,但華為智能電動相關業務只有就已經有了。北京車展期間,華為展示了mPower整體解決方案,包括三合一電驅動系統、多合一電驅動系統、電池管理系統、車載充電系統模塊等,某些產品已經運用在運營商充電站中。

很有看點的是華為的多合一電驅動系統DriveOne,號稱業界首款超融合電驅系統,其集成了電動機、減速器、BCU(電池控制單元)、PDU(動力驅動單元)、DCDC(驅動電源單元)、MCU(微控制單元)、OBC(車載充電器)七大部件,做到了小巧緊湊,120千瓦(192馬力)版僅重65公斤。包括比亞迪在內的主機廠已經在搭車測試,明年量產。

不造車的華為,可再造一個博世

連電機都做,可見華為涉水之深,難怪業界多次傳出華為會造整車的傳聞,但華為多次予以否定。徐直軍之前解釋:“未來汽車價值的構成70%不會發生在傳統的車身、底盤等部件,而是在自動駕駛的軟硬件、以及計算和連接等技術上。”換言之,從產業價值角度來看,華為沒必要造車。

確實,華為不做整車,而為所有整車廠提供方案,從硬件、到軟件,從底層的芯片、操作系統系統,到上層的系統模組、整體解決方案,從智能座艙系統、到智能駕駛系統、再到電驅電控系統、云服務等等,產品幾乎囊括所有智能網聯汽車的增量部分,豐富得不能再豐富。

放棄高成本、競爭激烈的整車行業,變為整車廠的供應商,華為既擅長又風險小、且每年足夠有300-500億美元的市場空間,假如順利,華為將成為一個“新博世”。

從To B行業,跳到To C行業,成功的鮮有,但華為仍然實現了在消費電子領域從默默無聞到世界頂級的蛻變。